医療と衛生: 「日本は朝鮮の衛生状態を改善した」説について

まとめ

① 医師は少なく、医師養成機関の増強もスローペースで、衛生状態を画期的に改善するような人的リソースはなかった② 伝染病はむしろ増えていた。ソウルの朝鮮人罹患者は当局も把握できておらず、施策の外におかれていた

③ 都市化に追いつくだけの衛生施策はなされていなかった。むしろ農村のほうが安全だった

一部分を切り取った写真の印象で未開だの不潔だのと無礼な決めつけをせず、まずは数字を時系列でおさえて全体像をおおまかにつかんでおきましょう。

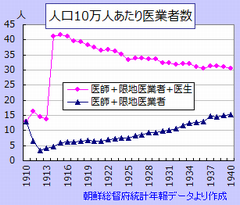

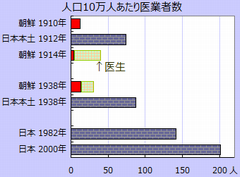

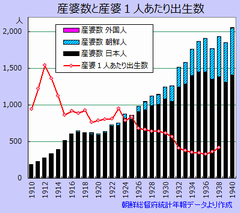

一部分を切り取った写真の印象で未開だの不潔だのと無礼な決めつけをせず、まずは数字を時系列でおさえて全体像をおおまかにつかんでおきましょう。まずは右のグラフ、人口10万人あたりの医業者数。このグラフで医業者(紺色)は医師と限地医業者の合計、桃色はこれに「医生」(朝鮮在来の医業者)を合わせた数です。

ちなみに高度成長後の日本で同じ数字を取ると、医師だけで1982年が141.5人、2000年が201.5人です。戦前の1938年でも87.1人(人口72百万に対し医師62,934人)、1912年でも既に73.7人居たとする資料があります(朝鮮総督府『朝鮮総督府救療機関』、1912年)。

人口比では、1940年の時点でも朝鮮には1982年の日本の約9分の1、明治末の日本本土の約5分の1しか医師が居ませんでした。

人口比では、1940年の時点でも朝鮮には1982年の日本の約9分の1、明治末の日本本土の約5分の1しか医師が居ませんでした。「内地の府県にも比すべき面積を有する大郡に於て僅に一人ないし二人の公医を有するに過ぎざる地方多く、朝鮮人の多数は今なお朝鮮在来の医業者たる医生の診療に俟(ま)つの状況にして、公医の増置と医療機関の普及は実に現下の急務なりとす」(朝鮮総督府施政年報1940年版、P547)という状況であった事がわかります。

これが当時の朝鮮に存在した人的医療リソースの密度である事を踏まえて、更に見ていきましょう。

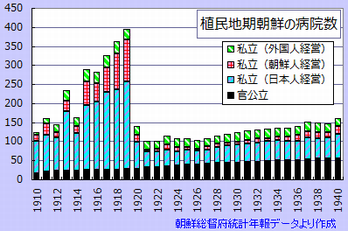

左上は病院数の推移です。1919年までは私立病院を中心に大幅に軒数が伸びていますが、三一運動をはさんで1920年には急激に落ち込み、そのまま100-150軒で推移しています。1919-20年に何が起こったのか、施政年報には記述がありません。

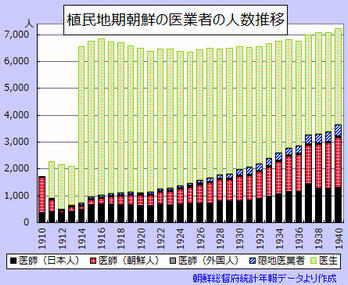

右上は医業者数の推移です。

併合後1912年にかけて、朝鮮人医師数がほぼゼロまで急減し、「医生」に置き換わっているように見えます。関係ありそうな事情が施政年報に載るのは1914年版になります。「朝鮮に於ては併合以前より官私立の医師養成機関あり、年年多少の医師を出しつつありしも、本年1月1日より医師規則実施の結果、私立医学校の卒業者は従前の如く直に医師の免許を受くるの資格なきに至りたる」

医生規則は医師規則と同じ1913年11月15日に公布され、翌年1月1日から施行されています。同年にいきなり4,000人以上も医生が増えているのはこのためでしょう。その後、1915年と1938年を除いて一度も増えることなく推移しています。

その医生を足して、診療行為者は約7,000人前後で安定しており、顕著な増加は見られません。

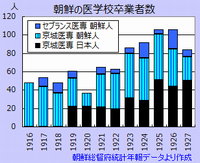

その医生を足して、診療行為者は約7,000人前後で安定しており、顕著な増加は見られません。医師の数は年々増えていますが、1000人から2000人になるまで15年もかかっています。1926年に京城帝大医学部ができるまで、朝鮮の医師養成機関は、大韓帝国時代の1899年に設立された京城医学校の後身である京城医専と、キリスト教会系の私立セブランス聯合医専の2校しかありませんでした。しかも1919-27年に京城医専を卒業した日本人が288人居るのに、在朝鮮日本人医師は654人から711人にしかなっておらず、いささか勘定が合いません。

1933年大邱・平壌に道立医専、1938年には私立京城女子医専が開校し、医師養成機関はようやく6校になります。その後、戦争による軍医不足で1943年に光州などにも医専が増設されたと記録にありますが、卒業生を出す前に日本帝国が敗戦し朝鮮解放となりました。

更に、初等学校就学率が2割以下と非常に低く、学校を通じた衛生教育の効果も限られていた事に留意して、各論を見ていきます。

衛生状態は併合後かえって悪化した?

よく李朝時代のスラムとおぼしき写真を取り出して、韓国併合前の朝鮮は不潔を極めたのを日本統治が云々と一席ぶっている記事があちこちにあるので、日本の文明統治とやらでどのくらい改善したのか、伝染病のデータを指標に見てみることにします。

何をしようと、成績は結果で決まります。結果とは数字です。

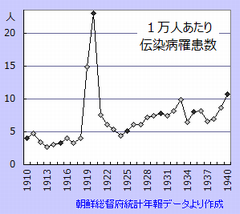

伝染病全体で見ると右グラフのように、罹患率は併合後、長期上昇傾向を保ちました。

併合の年1910年が1万人あたり4.1人、その30年後が10.7人で倍以上です。底を打った1913年の2.6からは4倍以上になります。

作図した私自身も「あれれ?」と首をひねる結果ですが(衛生状態って年を追うごとに改善するもんじゃないかい?)、当時の統計から算出すれば確かにこういう数字になります。

この数字が正確なら、衛生状態は日本統治の下で徐々に悪化したことになります。

もし不正確なら、日本統治は状況把握すらできていなかった、即ち患者への適切な治療を普及できなかった事になり、やはり衛生状態を画期的に改善したとは言えない証になるのではないかと思われます。一部に言うような迷信ゆえの西洋医学拒否で捕捉できなかったのなら、近代医学の普及に失敗したという事なので尚更不合格です。

西洋医学が忌避されていた訳ではない

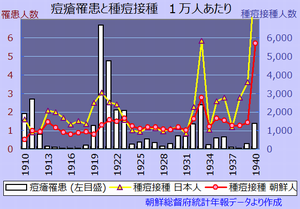

次に痘瘡(いわゆる天然痘)とその予防注射である種痘について見たのが左のグラフです。

次に痘瘡(いわゆる天然痘)とその予防注射である種痘について見たのが左のグラフです。天然痘は人類が撲滅した初の伝染病ですが、当時はまだ世に出回っており、致死率3割を超える事もある怖い病気でした。

早くも1895年に李氏朝鮮政府が種痘規則を制定し、種痘接種を義務とする一方、「貧窮無資なるもの」には無料(各地方種痘細則第5条)にしていました。日本帝国が実権を握った1907年以前の普及度合いは不明ですが、朝鮮人の種痘接種率は併合翌年から一貫して1万人あたり1000人付近で、わずかに上昇しつつ安定しています。

また、支配階級だった日本人の接種率も1920年代には同レベルであり、1万人あたり1000人前後という接種率が決して低い水準ではない事もわかります。

よって、日本統治の初期から、西洋医療は十分に受容されていたと言えそうです。併合後年を追って迷信が解消するに伴い伝染病の捕捉率が上がった、という話ではないと言っていいでしょう。

衛生状態を有意に改善した痕跡は見出せない

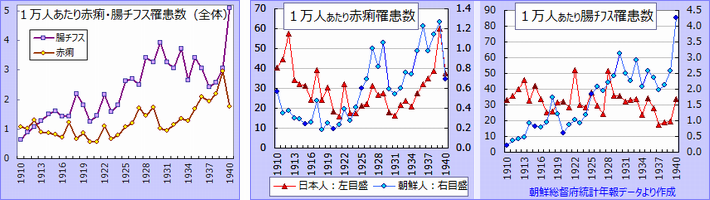

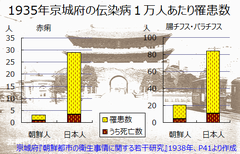

次に赤痢と腸チフスを見てみます。両方とも不潔な生活が原因で感染する伝染病です。衛生度をはかるにはうってつけの指標になり得るでしょう。

赤痢について国立感染症研究所Webサイトの細菌性赤痢のページから抜粋してみます。下線は引用者。

『細菌性赤痢の主な感染源はヒトであり、患者や保菌者の糞便、それらに汚染された手指、食品、水、ハエ、器物を介して直接、あるいは間接的に感染する。水系感染は大規模な集団発生を起こす。感染源がヒトであるので、衛生水準の向上と共にその発生は減少する』

『予防の基本は感染経路を遮断することにある。上下水道の整備と個人の衛生観念の向上(特に手洗いの励行)は、経口感染症の予防の原点である。輸入例が大半を占めることから、汚染地域と考えられる国では生もの、生水、氷などは飲食しない事が重要である。国内では、小児や高齢者などの易感染者への感染を防ぐことが大切である。』

腸チフスも同様で、「感染したヒトの便や尿に汚染された水、氷、食べものを取ることによって移ります」(厚生労働省検疫所)。

さて、人口1万人あたり赤痢・腸チフス罹患数をグラフにしたのが左のグラフです。これを民族別に分解したのが中央と右のグラフです。

左のグラフを見ると、腸チフスは併合後1930年頃までほぼ一方的かつ大幅に増えています。赤痢は1920年までは緩やかに減っていますが、その後反転して上昇し続け、1939年には最悪の流行を迎えています。日本の植民地支配が朝鮮の衛生を劇的に改善したとは言えなさそうです。

中央のグラフは赤痢の、右のグラフは腸チフスの民族別罹患率を示しています。日本人データは左目盛、朝鮮人データは右目盛です。逆ではありません。朝鮮人罹患率が一貫して日本人をはるかに下回っており、赤痢では常に20分の1を切っています。

赤痢の日本人罹患率は併合当初は1万人あたり40.5人からスタート、一度はね上がってから漸次下降し1921年には15.6人に到達しますが、1931年から反転上昇に転じ、1938年には元の40人近辺に戻ってしまいます。朝鮮人罹患率は1920年を底に反転大幅上昇しています。

腸チフス罹患率は日本人はほぼ30/10000人を中心に上下動している一方、朝鮮人は長期で見れば一貫して上昇傾向でした。

この統計が正しければ、日本人の平均的生活環境は全朝鮮の中で飛びぬけて不潔であり、「遅れている」呼ばわりしていた朝鮮人のほうが進歩していたことになり、年を重ねるに連れての罹患率上昇は日本帝国が朝鮮本来の衛生状況を台無しにしたためという事になりかねません。植民地支配の言い訳が根本から崩れてしまいます。

統計が不備で、朝鮮人罹患者が本当はもっと山のように居たというなら、総督府は法定伝染病をまるで把握できていなかった、よって根本原因に対して無策であった事になります。

どちらを取っても、日本帝国の衛生施策には及第点がつきません。

総督府はろくに対応していなかった

併合直前のソウル(京城)日本人町の写真を右に示します。寺内統監(馬車の上)が統監府に向けて赴任する所です。

統監の赴任行列を通す位だから、これでもメインストリートだったのでしょう。家が建て混み、舗装もしておらず、馬糞の始末が気にかかります。

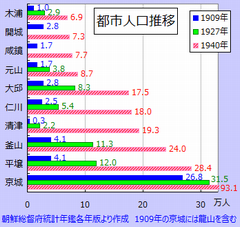

この併合の年に38,397人を数えた京城府の日本人人口は、三一運動をはさんで1920年に65,617人、1927年84,176人、1936年126,735人と増え続けました。

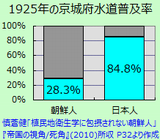

日本人は南村と呼ばれる地域に集まって住んでおり、朝鮮人の住む北村地域にはあまり分布していませんでした。水道普及率にも下グラフのように大きな民族格差がありました(愼蒼健「植民地衛生学に包摂されない朝鮮人」、『帝国の視角/死角』所収、青弓社刊、2010年、P32より)。

上に挙げた赤痢などの伝染病は当時から問題視されていました。

『二〇年代末から京城は伝染病、特に赤痢と腸チフスの流行に悩まされており、当時の「内地」と比較して京城は「伝染病都市」と呼ばれ、帝国日本内部の都市で不名誉な第一位を占めていると報じられている。そしてメディアも医学界も、とりわけ京城朝鮮人の赤痢・腸チフス罹患率が京城日本人のそれよりも低いというデータを盛んに取り上げた。』(愼、前掲書、P18)

右グラフは1935年の京城府における赤痢と腸チフス・パラチフスの罹患率です。

右グラフは1935年の京城府における赤痢と腸チフス・パラチフスの罹患率です。植民地支配を始めて25年もたった総督府お膝元の話ですから、もう朝鮮人民のせいにはできません。が、当時の当局は分析についてサジを投げ、こんな事を言っていました。

『斯る数字は何を示すものであるか、右の数字は公に届け出たものであるが、内鮮人の患者発生率に斯の如き差があるのは、(一)朝鮮人側の患者発生の届洩が多い事、(二)内地人に比し朝鮮人の伝染病に対する抵抗の強いこと等がその理由として考へられる。第二の理由は屢々耳にする説であるが確実な根拠はない。…朝鮮人患者には届けられないものが少くないことは想像に難くないが、その実数は果してどの位か、全く不明である。』(京城府「朝鮮都市の衛生事情に関する若干研究」1935年、P41)

この時期、ソウルは人口が爆発的に増加しつつありました。しかし、中心部の市街に建てられたバラックは郊外に移転させられ、排除されていました。この結果出現した土幕と呼ばれる家屋の密集は、どうも日本統治後の産物であったようです。

『今日見る様な土幕の発生は朝鮮に近代資本主義が流入した日韓併合以後のことに属し、社会問題の対象として取上げらるゝに至ったのはさらに遅れたことは、大正八年に朝鮮総督府で編纂した「朝鮮語辞典」に尚未だ「土幕」なる語句が収録されてゐないことを以ってしても類推できる。』(京城帝国大学衛生調査部編『土幕民の生活・衛生』1942年、岩波書店、P44)

そして、この土幕集落に対して、当局の施策はなかばお手上げ状態でした。

『先行研究も明らかにしているように、京城府内の土幕民に対して総督府がとった政策は郊外への追放であり、正確な調査や医療的対策は何ら講じられなかった。それどころか、京城府社会課が事業主体である土幕収容地では、「伝染病が発生すると各機関とも責任の転嫁をはかつて、発生家屋に対する処置は勿論、伝染病患者すら放置されることが普通で」あり、土幕民の一部は収容地に追放されながら、近代的医療の対象から完全に排除され続けたのである。』(愼、前掲書、P46、太字は引用者)

当時の文献から、もう少し詳しく見てみましょう。

当時の文献から、もう少し詳しく見てみましょう。『…以上七つが京城府が直接、間接に行った土幕整理事業の大要であるが、実効あがらず現在府内各所の空閑地に土幕を見ない所はない位であって、当局もその取扱ひに窮し、手を拱いている。京城府社会課では土幕民を下水にたとへ「いくら自分の家の前の下水を掃除しても上から、どんどん流れてくるのだからどうにも手のつけ様がない」との見解の下に土幕対策は上級官庁の強力なる実行力に非ざれば、その効果を期待し得ないとして、放任してゐる』(「土幕民の生活・衛生」P47)

人間を下水に例えるとは失礼な話で、往時の朝鮮人民に対する当局の姿勢がかいま見えますが、下水が「上から、どんどん流れてくる」ほうは現実でした。

後から来る貧窮者ほどインフラ未整備の高い所に住み、その高い所から汚水が下に流れてきていたからです。

右上の画像は出典の写真の上半部分から切り抜いたものですが、キャプションは次のように語っています。『京城府の土幕収容地である向上台の遠望である。下の三層位は一般の住宅である。上に登るに従ひ家屋も益々貧弱となり、一寸のぞいただけでも生活の困窮ぶりが察せられる』(同書、口絵写真1)

この向上台は、「現在まで行はれた対策のうちで最も当局の自讃して止まぬ社会事業団体を通じての土幕整理事業」(同書、P47-48)だったそうですが、「114戸の調査のうち、京城府内の土幕地から移転して来た者は60戸(52%)にすぎず、残りの者は何等かの手段を弄して不正介入を行ったことを示している」(同書、P49-50)という按配で、当局の整頓通りに事が運んでいた訳ではありません。

これでは、伝染病の朝鮮人罹患数をつかめないのも当然です。前述の京城府レポートは以下のように続けています。

『斯く疑はしい材料を以て兎や角論議しても、その結果は妄断に陥るだけである。内地人の統計といえども100%正しくないであらうが、余程真相に近からう。仍で茲には内地人の資料のみに就て検討を加へることにする。人口の70%を占める朝鮮人を除外することは、真相把握に対し頗る遺憾であるが、已むを得ないのである』(京城府、前掲、P41)

というわけで、朝鮮人住民は衛生政策の基本である実態調査から除外されていました。

大都市化に衛生対策は追いついていたか

併合直前の1909年時点で人口3万人を超えていた都市はソウル(龍山含む、267,582人)、鏡城(76,700人)、釜山(41,081人)、平壌(40,864人)の4ヶ所だけでした。併合後、特に1930年代に都市人口が大きく伸びた事は、右グラフの通りです。1940年には人口5万人以上の都市が15ヶ所に増えています。

朝鮮総督府は生活状態調査の一環として善生永助という人に民情を調査させ、1933年から35年にかけて『朝鮮の聚落』前、中、後全3巻を刊行しています。

この本は下記のように述べています。

| 市街の発展は邑域の外に、あるいは新設の停車場又は港湾附近に伸びて著しく膨張して居る。しかしながら木浦・大邱・大田・群山・鎮海・新義州・羅南などの新市街地を除けば、多くの市街は雑然と膨張し不規則に発展したものである。 | |

| (前編 P941) | |

| 細民、窮民、乞食の多い朝鮮に於ては、これ等の貧困者が市街地の一部に集団し、いわゆる土幕又は土窟(掘立小屋又は蒲鉾小屋)、又は土窟(土幕よりも一層粗末な小屋)生活を営むものが少なくない。当局に於ては、衛生上、風致上より、鉄道沿線や交通頻繁な大道路に沿ふた地域には、その集団を避けさせる方針を執って居るが、近年人口の都市集中が甚だしく、一方生活難の激しき結果、土幕及び土窟生活者は一層増大する傾向がある。 | |

| (中編 P309) |

|

五、朝鮮の市街地に於ては、水道の設備あるもの少く、井水又は自然の湧泉等飲料水の良質ならざるものも多いから、速かに水道を普及し、止むを得ざる場合には簡易水道又は地下水の利用を計り…(後略) |

| 六、朝鮮の市街地は下水・井戸・便所、其他の清潔装置に甚だしき欠陥あり、首都京城に於てすら便所の設備なき民家数千戸に達する始末である。さればこれ等の清潔装置に対する監督取締を励行し、速かに進歩したる衛生施設を実行すること。 | |

| 九、朝鮮の市街地は死亡率高く、なかんずく京城の如きは乳幼児の死亡率に於て大阪を遥かに凌駕し世界第一になって居る。これは医療衛生機関の普及せざるにも因るが、診療科薬価等が一般の民度及び所得に較べて法外に高い結果、中流以下の庶民は充分に医療を為し得ざるためである。されば薬価診察料等の低減と、実費診療所・施療施設・巡回診療等を徹底せしむることは、現在の朝鮮に於ては特に緊要である。 | |

| (前編 P943) |

中心都市の目抜き通りが広く奇麗になっている写真ばかり見せられていると、こういった所には気づきません。開城はかつて高麗の首都だった由緒ある古い街です。

中心都市の目抜き通りが広く奇麗になっている写真ばかり見せられていると、こういった所には気づきません。開城はかつて高麗の首都だった由緒ある古い街です。人口が急激に集中しつつあった都市部に対する日本帝国の衛生対策が全般的に不充分であった事を、『朝鮮の聚落』は強く示唆しています。

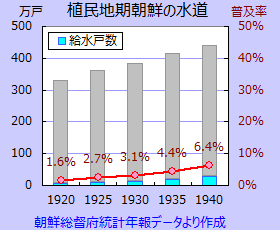

水道の供給率は、1940年でも6.4%(供給戸数283,880戸/全世帯4,409,950戸。朝鮮総督府統計年報より)に過ぎませんでした。徐々に増えてはいましたが、先に見た京城のように日本人世帯から先に設置していた疑いは残りますし、下水道整備はまた別の話です。

なによりも、伝染病病罹患率が年を追って悪化するのを食い止めていませんでした。

乳児死亡率の極端な低さから考えてみる

伝染病罹患率と共に、当時から「謎」として問題にされながら解けなかったのが、朝鮮人乳児死亡率の際立った低さ(当時としては)です。これを日本統治の成果だと勘違いしている人が居るらしいので、上に引用させて戴いている愼蒼健教授の著書(左下画像)をベースに見てみましょう。

上に引用した『朝鮮の聚落』は、京城の乳幼児死亡率は世界一と言っていますが、全朝鮮では全く逆の傾向を示していました。

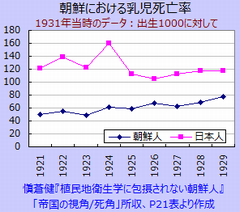

右図は1931年当時のデータです。朝鮮人乳児死亡率は在朝日本人をはるかに下回っています(愼、前掲書、P21表より換算)。

1931-38年の日本本国の乳児死亡率は出生1000あたり113.5でした((財)東亜研究所『東亜諸民族の死亡に関する衛生統計的調査』1943年、P227)から、朝鮮人乳児死亡率は日本本土、在朝日本人双方の半分程度だったことになります。

伝染病と同じ問題が起こります。このデータが正しければ、「遅れた朝鮮を日本が文明統治する」という帝国主義の寓話が真っ逆さまに破綻してしまいます。

ただし伝染病の場合とは異なり、京城府に限れば朝鮮人乳児死亡率が高いと当時から認識されていました。統計の数字をうのみにする人は当時も居なかったということです。

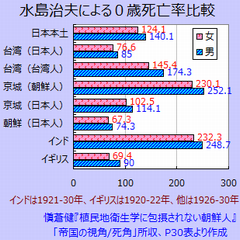

京城帝国大学の水島治夫教授は朝鮮住民の生命表を作成するにあたり、京城府が出した「火葬及埋葬認許証」を一枚ごとに調べ、死亡統計と併せて0歳死亡数を割り出しています。

京城帝国大学の水島治夫教授は朝鮮住民の生命表を作成するにあたり、京城府が出した「火葬及埋葬認許証」を一枚ごとに調べ、死亡統計と併せて0歳死亡数を割り出しています。この結果算出された数字は右図の通り、1926-30年における京城の朝鮮人乳児死亡率は1000人あたり男児252.1人、女児230.1人(1931-35年は各々206.6人と200.1人)となり、『水島によれば、インドが「高いことは世界に冠たるものであるが、京城朝鮮人はそれに匹敵する」』(愼、前掲書、P29-30)結果となりました。

ただしこの段階でも、都市部を差し引いた農村部での朝鮮人乳児死亡率の低さは謎のまま放置され、本当は京城並みだろうが出産の届出漏れに違いない云々と憶測されていました。

農村では乳児死亡率がそれなりに低かった

東京帝国大学(今の東大)と東京の女子医専・歯専に在学する学生たちが、1936年夏に社会衛生学調査のフィールドワークを朝鮮南部の農村で行っています。渋沢敬三氏が全費用を支援し、チーム12人にはリーダー崔應錫氏をはじめ東大2名、女子医専・歯専3名の朝鮮人留学生が入っていました。成果は岩波書店から「朝鮮の農村衛生」(朝鮮農村社会衛生調査会編、1940)として刊行されています。

チームは釜山と慶州の間にある蔚山邑の達里という農村に1ヶ月半ほど投宿し、村民を無料診療すると共に聞き取り調査を行いました。こんにち、達里という行政地名は検索しても出てきませんが、どうやら拡大した蔚山市街の中に飲み込まれたようです。

村の経済状況、栄養状況についても詳細な分析が載っていますが、平均耕作面積8反1畝(約81a)、自作農5.5%、自小作農33.0%、純小作農40.2%で、「一言にして之を評すれば恐らく窮迫の語を以て尽きよう」(同書、P15)という状況でした。

様々な事実が判明していますが、乳児死亡率だけつまみ食いしてしまうと、達里では出生718人に対し1歳未満死亡88人で乳児死亡率は122.6/1000、日本本土に比べても遜色がなかったのです。

もちろん達里の例を全朝鮮に無条件に敷衍できませんし、公式統計のように2桁台でもありませんでしたが、衛生当局ではなく朝鮮人留学生たちによって行われたこのフィールドワークが、乳児死亡率を含めた朝鮮農村の衛生の実態を世に知らしめた嚆矢だったようです。

近代医療普及の遅れは、迷信のせいではなかった

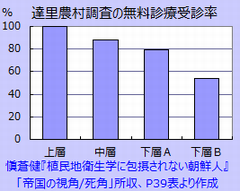

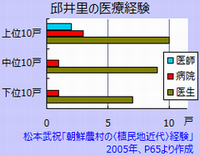

東京帝大のフィールドワークでは、疾病などの調査のため村民への無料診療と投薬を行い、高い参加率を確保しています。『投薬する薬は全部無料であり、更に調査期間中早期に診療を受けた世帯は、我々の滞在中より長く治療をうけ得るといふので、村民たちは進んで診療所を訪ねた』(「朝鮮の農村衛生」P232)。数字で見ると右グラフの通りです。上層、下層とは若干刺激的ですが、衛生状態との関連を調べるために世帯を経済状況で分類したものです。

もし”迷信”によって近代医療が拒絶されていたという言説が正しければ、こうスムースにはいかなかった筈です。

診療を受けなかった人の理由について、同書は次のように説明しています。(下線は引用者)

『診療を受けにこなかった人は主として、下層Bクラスの朝から晩まで毎日毎刻働かねばならない人達の世帯、一七,、八才の処女達、新婚婦人、「今の年頃で治療をうけたって命はのびはしないや」といふ老齢の男女達、それに若干の不平をもった人達である』(「朝鮮の農村衛生」P234)。

経済的に困窮している人達が費用のかかる近代医療にかかるのは困難なのは論をまちませんが、たとえ無料であっても生活に追われて受診できなかった人が相応に居る事を示しています。一方、”迷信”や民間療法を理由に拒んだ例は挙げられていません。

採血は嫌われ、『二三日強行して、遂に頑強な抵抗にあひ、諦めねばならなかった』(同書、P234)一方、ツベルクリン反応の被験者は全受診者508名のうち422名で、受診者の83%が注射を受け入れた勘定になります。

近代医療を受けにこないからと言って「迷信のせい」との即断に陥っていないのは、1ヶ月半にわたり投宿しコミュニケーションを充分に取った調査チームの活動の賜物と考えられます。

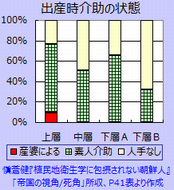

その一方で、達里では左グラフの通り、出産のほぼ全てが産婆の介助なしに行われており、近代医療の利用度はこと出産に関しては殆ど無かったことが判ります。

その一方で、達里では左グラフの通り、出産のほぼ全てが産婆の介助なしに行われており、近代医療の利用度はこと出産に関しては殆ど無かったことが判ります。

右は全朝鮮の産婆数と、産婆1人あたりの出生数の推移です。この達里の調査が行われた1936年でもなお産婆1人あたりの出生数が年間400人を超えており、到底足りていません。資格のある産婆の助けを借りずに自力出産した人が他地域でも少なからず居り、達里が例外ではないことを示唆しています。

まして医師となれば、冒頭に見た通り全朝鮮でも10万人あたり15人に届かない中、1936年に至ってもなお『朝鮮農村に於ては医療設備が現在なほ全然欠如しており、開業医、産婆の如きも見られず、僅かに若干の漢方医に頼ってゐるにすぎない事実は、発生せる疾病は勿論、更に重要な「予防」からも遥かに縁遠いことを示してゐるものである』(「朝鮮の農村衛生」P280)という有様でした。

農村に行き渡らなかった西洋医学の恩恵

別の資料も見てみましょう。『1926年現在、人口ひとり当たりの平均医師数は、府部の1,870名に対して郡部はその約13倍に当たる24,408名であった』(松本武祝「朝鮮農村の〈植民地近代〉経験」2005年、P55)。これは医師ひとり当たりの人口数の間違いですが、人口10万人あたりの医師数に換算すると府部が53.5人、郡部が4.1人です。冒頭に示したとおり今日の日本が200人くらいですから、農村部の医師の圧倒的少なさが判ります。

では医師が居れば医者にかかっていたかというと、これまで見た通りそうではありませんでした。

では医師が居れば医者にかかっていたかというと、これまで見た通りそうではありませんでした。右グラフは、江原道江陵郡邱井面邱井里という村落で医療受診の経験を調べたものです(前掲書、65。原資料は朝鮮総督府1931年)。この村落は、道立病院がある江陵邑から「一里余」しか離れていませんでしたが、西洋医療の受診経験は収入上位層に偏っています。

医者が居なくて受診機会に恵まれず、機会はあっても受診者は収入上位層に限られていた事がここでも示唆されます。

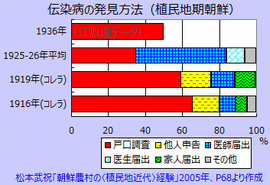

ただし伝染病については、警察官が戸口調査などを通じ発見に努めていました。

ただし伝染病については、警察官が戸口調査などを通じ発見に努めていました。『伝染病防疫においては患者の早期発見が重要な課題となる。この点に関して総督府は、「朝鮮ハ…(中略)…悪習迷信等ヲ脱セサル」という認識を前提として、「取締ノ任ニ当ル警察官ハ常ニ道途ノ風説売薬ノ販路授受ニ注意」するように指示している。さらに警察官は、単独あるいは検疫医に同行して「検病的戸口調査」を実施することになっていた。伝染病患者の発見に際しては、警察官が果たすべき役割が大きかったのである』(松本、前掲書、P67)。

発見された患者は、郡部においては73%が自宅で療養していました(同、P70)。

当局提供の巡回診療もありましたが、普及状況は以上見てきた通りで、(1)農村部での医師数の絶対的不足、(2)金銭負担の問題から、朝鮮の農村が医療の恩恵に浴していたとは言えません。

「日本統治が近代医療を~」という物言いは、農村においても実態に乏しかったという事です。

「不潔」で「遅れていた」というその他の物言いについて

イザベラ・バードの朝鮮紀行

「不潔」云々を喧伝したい人がよく引用する文献に、イザベラ・バード(結婚後はビショップ)の「朝鮮紀行」があります。しかし同氏は複数回ソウルを訪れており、後から訪問した際には下記のように述べています。大韓帝国政府も無策ではなく、自ら手を打っていた事が証言されています。太字は引用者。

| 精力的な進歩派市長[漢城府伴尹]李采淵氏の提唱により、ソウル西部区域からは、この都会の大きな特徴だったごみの山と汚穢がその悪臭もろともなくなっていた。 | |

| ソウルの多くの区域が、なかでもとくに《南大門》と《西大門》の付近が文字どおり変貌していた。両わきに石積みの深い運河があり石橋のかかった、狭いところで幅五五フィートの大通りは、かつてコレラの温床となった不潔な露地のあったところである。狭かった通り道は広げられ、どろどろの汚水が流れていたみぞは舗装され、道路はもはやごみの「独断場」ではなく、自転車が広くてでこぼこのない通りを「すっ飛ばして」いく。「急行馬車」があらわれるのも間近に思われ、立地条件のすばらしいところにフランス系のホテルを建てる構想もある。正面にガラスをはめこんだ店舗は何軒も建っているし、通りにごみを捨てるのを禁止する規則も強化されている。ごみや汚物は役所の雇った掃除夫が市内から除去し、不潔さでならぶもののなかったソウルは、いまや極東でいちばん清潔な都市に変わろうとしている! この大変身は四ヶ月前から行われており、意欲的で有能な税関長の発案を、ワシントンで市政運営について学んだ知性と手腕の市長李采淵氏が支持したものである。氏はまれに見る慎み深い人で、市内環境改善をいっさい自分の功績とはせず、すべては税関長マクレヴィ・ブラウン氏のおかげによるものだと語っている。 |

|

| 古都の趣をだいなしにしていた、路地には悪臭が漂い、冬にはあらゆる汚物が堆積し、くるぶしまで汚泥に埋まるほど道のぬかるんでいた不潔きわまりない旧いソウルは、みるみる地表から姿を消そうとしている。とはいえ、これはじつのところはおもに旧に復しているのであって、一八九六年の秋まで残っていた暗くて狭い路地は、広い道路を徐々に侵食してできたものにほかならず、その路地を撤去したら道路の両側の水路があらわれたというわけである。 当時行われていた(いまも行われている)のは住居を取り壊して持ち主に補償し、古い運河を修復して、住宅は運河から一定の距離をおいたところに立て直すよう指導することだった。広くて立派な大通りの両側にはこのように建て直したかわら屋根の家々がわらぶき屋根にとってかわった。 |

|

| 改善整備されたのは大通りのみにとどまらない。狭い道路の多くが道幅を拡張し、砂利を敷いて両側に石の側溝がつくられている。なかには住民自身が工事したものもある。そのほか、ソウル独特の悪臭が消えた。衛生規則が強化され、また家の前の積雪は除去することが全戸に義務づけられるところまで教化が進んでいる。 | |

| (イザベラ・ビショップ『朝鮮紀行』時岡敬子訳、図書出版社 1995年: 「第三六章 一八九七年のソウル」 P443, P451-453) |

南大門の写真は城市の外

韓国をくさしたいサイトに右の写真がよく載っています。私はこの写真がWikipediaに載っているところを拾ってきました(Public Domainだそうです)。扁額が見える事から、これは門外の写真です。類似の写真の影を見ても、これが門の外の情景だということがわかります。門外の写真は、ごていねいに上述の「朝鮮紀行」の記述のすぐ後のページにも登場します。

当時のソウルは城壁に囲まれており、城壁の内側が市内であって、その市内への出入口が門です。日本の城のように行政府だけを堀で囲むのではなく、市街そのものを城壁で囲むやり方です。南大門も城壁につながっていました。

当時のソウルは城壁に囲まれており、城壁の内側が市内であって、その市内への出入口が門です。日本の城のように行政府だけを堀で囲むのではなく、市街そのものを城壁で囲むやり方です。南大門も城壁につながっていました。ということは、城壁のすぐ外側、しかも門の出入口の脇は「市内には住めないが、都市に関わっている」階層がスラムを作るのに最も地の利の良い場所ということになります。それを、城壁がなくなり「市の出入口」の意味を失った後の1930年代の南大門と比べても無意味です。

ソウルは1896年から1904年まで都市改造事業を実施しています。「併合前の韓国の実力」を云々するならこの都市改造事業後の写真を出すべきで、わざわざ事業前の写真を出すのは無知か、でなければ悪質な印象操作です。

左に1904年の南大門付近の写真を示します。これは城壁の内側です。遠くに見える塔は明洞聖堂と思われます。

ほか、李泰鎮『東大生に語った韓国史』P161に、ソウルのメインストリート鐘路の同一地点を撮った1900/1910/1930年代の写真が並べてありますが、大韓帝国時代に整備されたまま、日本統治下でも沿道の建物以外特に変化のない事が見て取れます。

更に言えば、生活環境の改善を示したければ、大通りではなく住宅街の写真を並べるべきです。

という訳で、並べてみましょう。いずれも京城近辺(現:ソウル)の写真です。

左の写真では細かい様子までわかりませんが、どこもかしこも南大門のように整備されていたのではない事くらいはわかります。よく見ると電柱がまばらです。

右の写真の家屋には親子4人が住んでいたとキャプションされています。

新住民を郊外に追いやるのが当局の政策である事は既に述べましたが、バラックが南大門などの城門近辺から郊外に移っただけということが写真でもわかります。

目抜き通りの変身ぶりと街全体の衛生状態は全然比例していなかったということです。

そして、併合後20年以上を経た上の写真の光景と比べて衛生感に遜色のない風景を、併合前の写真から持ってくることも、やろうと思えばできてしまいます。

|

|

出された写真の印象に左右されていては事実認識を間違えます。写真で判断してはいけません。

おまじないや民俗信仰をあげつらうなら

伝染病対策におまじないしている所をあげつらって一生懸命嘲笑しようとする試みも散見されますが、土俗の信仰なんて探せば日本を含めどこにでもある話でしょうに。

伝染病対策におまじないしている所をあげつらって一生懸命嘲笑しようとする試みも散見されますが、土俗の信仰なんて探せば日本を含めどこにでもある話でしょうに。巣鴨のとげぬき地蔵は今日も賑わいを失っていませんが、「そんなの拝んだって神経痛が治る訳がない」などというのは無粋というものです。

上に種痘のデータで示した通り、35年の植民地支配の間に西洋医学への拒絶率を画期的に下げた訳ではない事を数字が示しているのです。

上に種痘のデータで示した通り、35年の植民地支配の間に西洋医学への拒絶率を画期的に下げた訳ではない事を数字が示しているのです。もちろん、信仰を理由に医学を拒絶した結果死に到るのは好ましくない事ですし、ましてや他人(自分の子供を含む)に自分の信仰を押しつけて近代医療を拒否させるなど言語道断です。

しかし、そういう手合いはいつでもどこにでも居るのであって、存在するというだけでその社会全体が「遅れている」事にはなりません。

その証拠に、21世紀の日本でも右記事のような事件が起きています。

この助産師は例のホメオパシーによる「レメディ」と称する、プラセボ以上の効果がないと証明されている代物を患者に押しつけ、本来投与すべきビタミンKを無断で止めて、死なせてしまいました。

決して許してはならない事件ですが、この事件一つをもって「日本では未だに迷信が医療現場で幅を利かせている」と断じるのもまた誤りです。そのように主張するなら、日本の助産師の何%がこのホメオパシーなる迷信を信じ、患者に断りもなく使っているのか、データを示すべきです。

日本助産師会は日本学術会議の会長談話を受けて、ホメオパシーを用いないよう会員に徹底する旨の発表をしている事を、念の為書き添えておきます。

『データで見る植民地朝鮮史』トップへ 植民地期の年表を見る ツイート